Nos acompañan desde Siempre

Nota Completa

CUARENTA AÑOS DEL JUICIO A LAS JUNTAS

A cuatro décadas del proceso que marcó un antes y un después en la historia argentina, la memoria se vuelve bandera frente al negacionismo. El país que juzgó a sus genocidas en democracia, hoy resiste nuevos intentos de impunidad.

El 22 de abril de 1985, la democracia argentina escribió una página sin precedentes. Por primera vez en el mundo, un país juzgaba a los responsables del terrorismo de Estado no en tribunales internacionales ni bajo gobiernos revolucionarios, sino en el marco del Estado de derecho, con jueces civiles, garantías procesales y participación ciudadana. El Juicio a las Juntas fue mucho más que un proceso penal: fue un acto fundante de nuestra democracia, una reparación colectiva y una advertencia histórica.

No fue espontáneo, ni pacífico. Fue posible gracias a la lucha incansable de Madres, Abuelas, Familiares, sobrevivientes y organismos de derechos humanos que desde 1977, en plena dictadura, habían comenzado a reclamar por sus hijos, hijas y nietos desaparecidos. También fue una decisión política de Raúl Alfonsín, que a pocos días de asumir derogó la autoamnistía militar y ordenó el histórico informe Nunca Más, redactado por la CONADEP y entregado en septiembre de 1984.

El juicio comenzó un lunes a las 15.25. Afuera, miles de personas rodeaban Comodoro Py. Adentro, los jueces de la Cámara Federal leían las imputaciones a los nueve excomandantes de las tres primeras juntas. En total, se ventilaron 709 casos testigo de secuestros, torturas, asesinatos, desapariciones y robo de bebés. Pasaron más de 800 testigos, entre ellos Adriana Calvo, Pablo Díaz, Graciela Daleo, Víctor Basterra y sobrevivientes de casi todos los centros clandestinos. El alegato del fiscal Julio César Strassera, secundado por Luis Moreno Ocampo, fue contundente: “Señores jueces, Nunca Más”.

El 9 de diciembre se conoció la sentencia. Dos perpetuas, tres condenas menores y cuatro absoluciones. La historia posterior es conocida: leyes de Punto Final y Obediencia Debida, indultos, resistencia popular, y finalmente, la anulación de esas normas por parte del Congreso y la Corte Suprema. Desde 2006, Argentina ha desarrollado una política estatal de memoria, verdad y justicia que ya lleva más de 1.300 condenas.

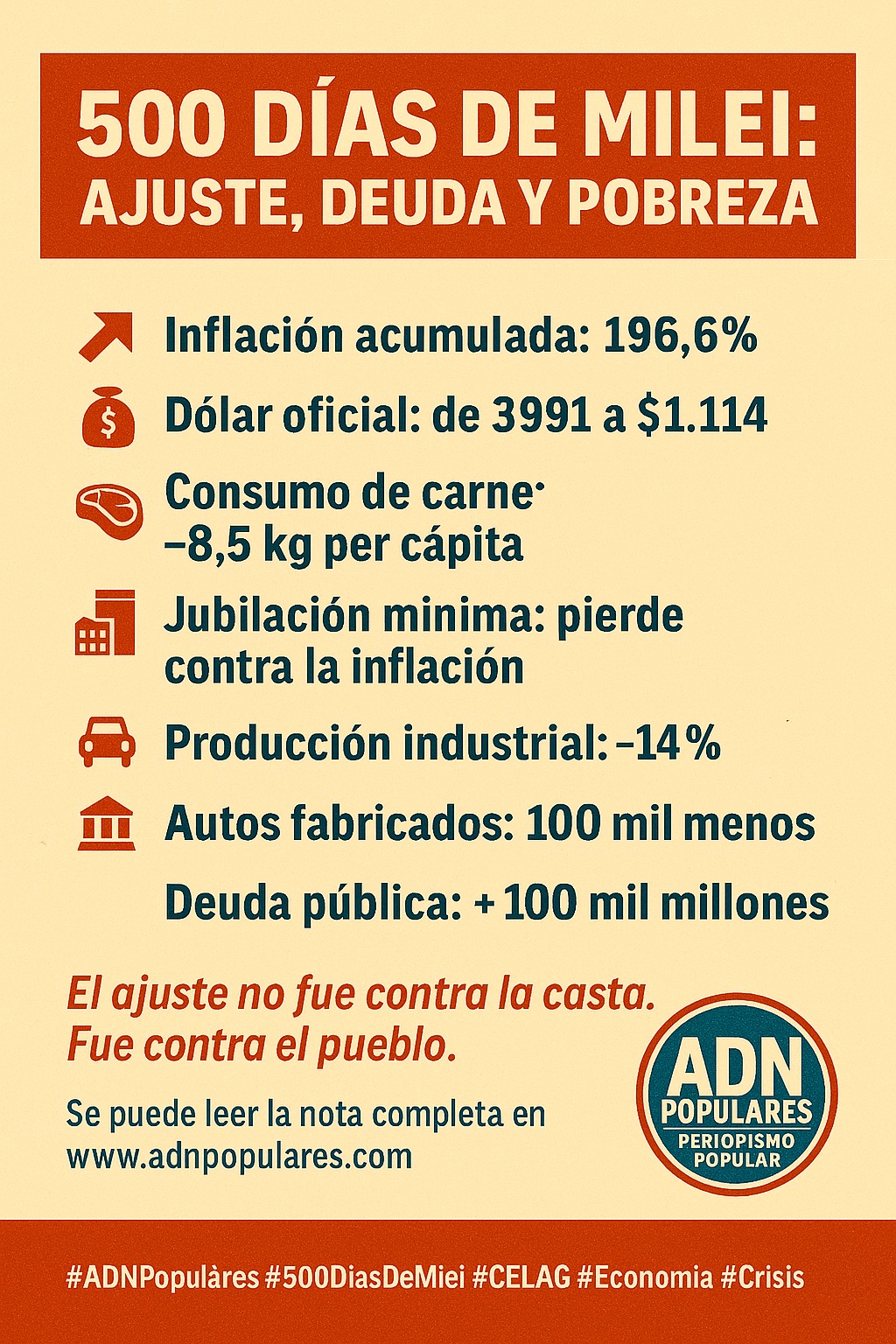

Hoy, a 40 años, esa conquista está en disputa. El gobierno de Javier Milei ha negado públicamente el terrorismo de Estado, ha reivindicado a los genocidas, ha relativizado la cifra de desaparecidos y ha desfinanciado las políticas de derechos humanos. La memoria no es pasado: es presente en lucha.

Frente al negacionismo, los 40 años del Juicio a las Juntas no son solo una efeméride. Son un llamado. A defender cada sentencia, cada espacio de memoria, cada derecho conquistado. Porque sin justicia no hay democracia, y sin memoria, no hay futuro.