Nos acompañan desde Siempre

Nota Completa

LA “EDAD DE ORO” QUE NUNCA EXISTIÓ

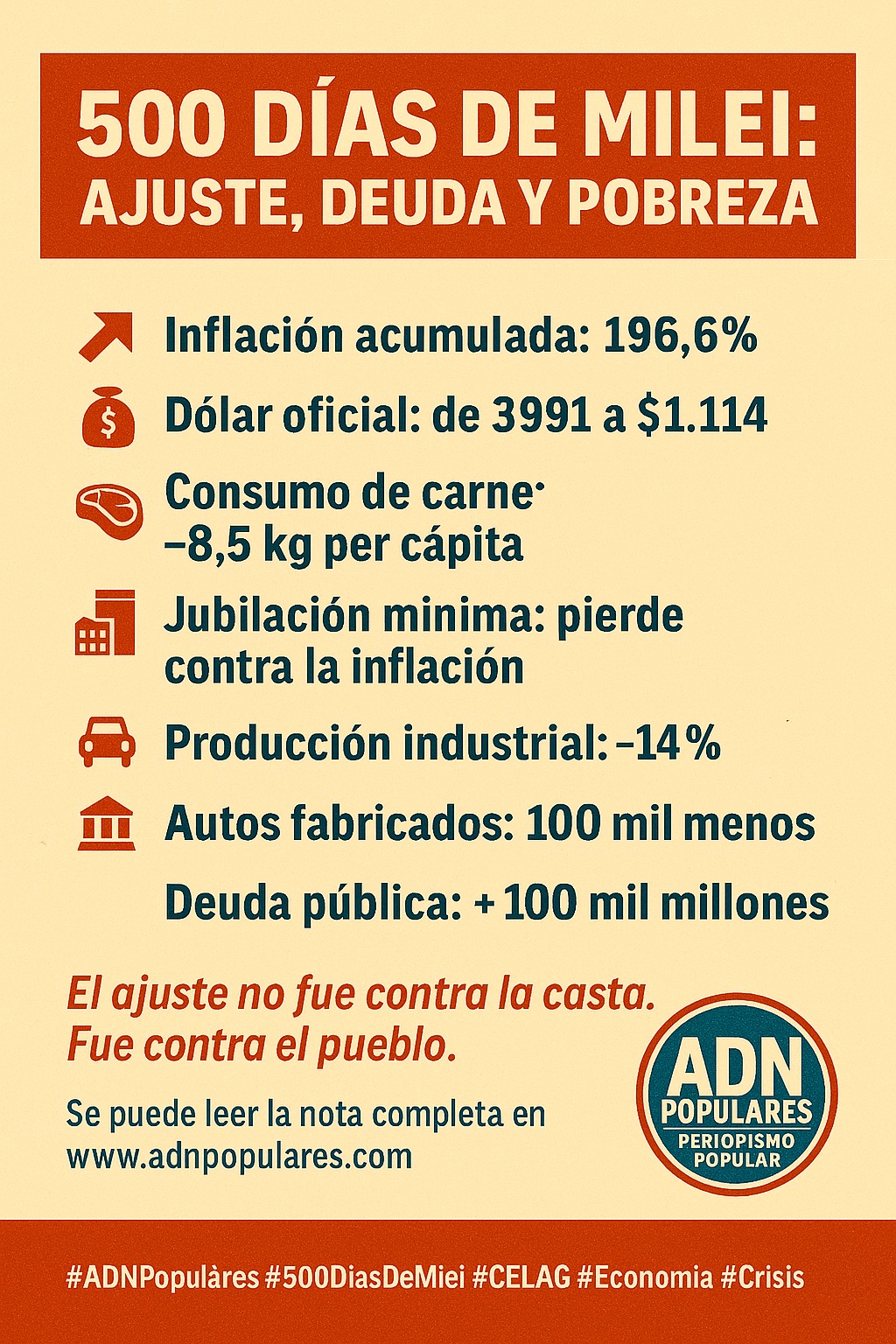

El relato de la Argentina potencia oculta que entre 1880 y 1914 el pueblo vivía hacinado, explotado y sin derechos, mientras una minoría terrateniente acumulaba riqueza. Ese pasado idealizado es el mismo modelo al que hoy pretenden volver las elites económicas.

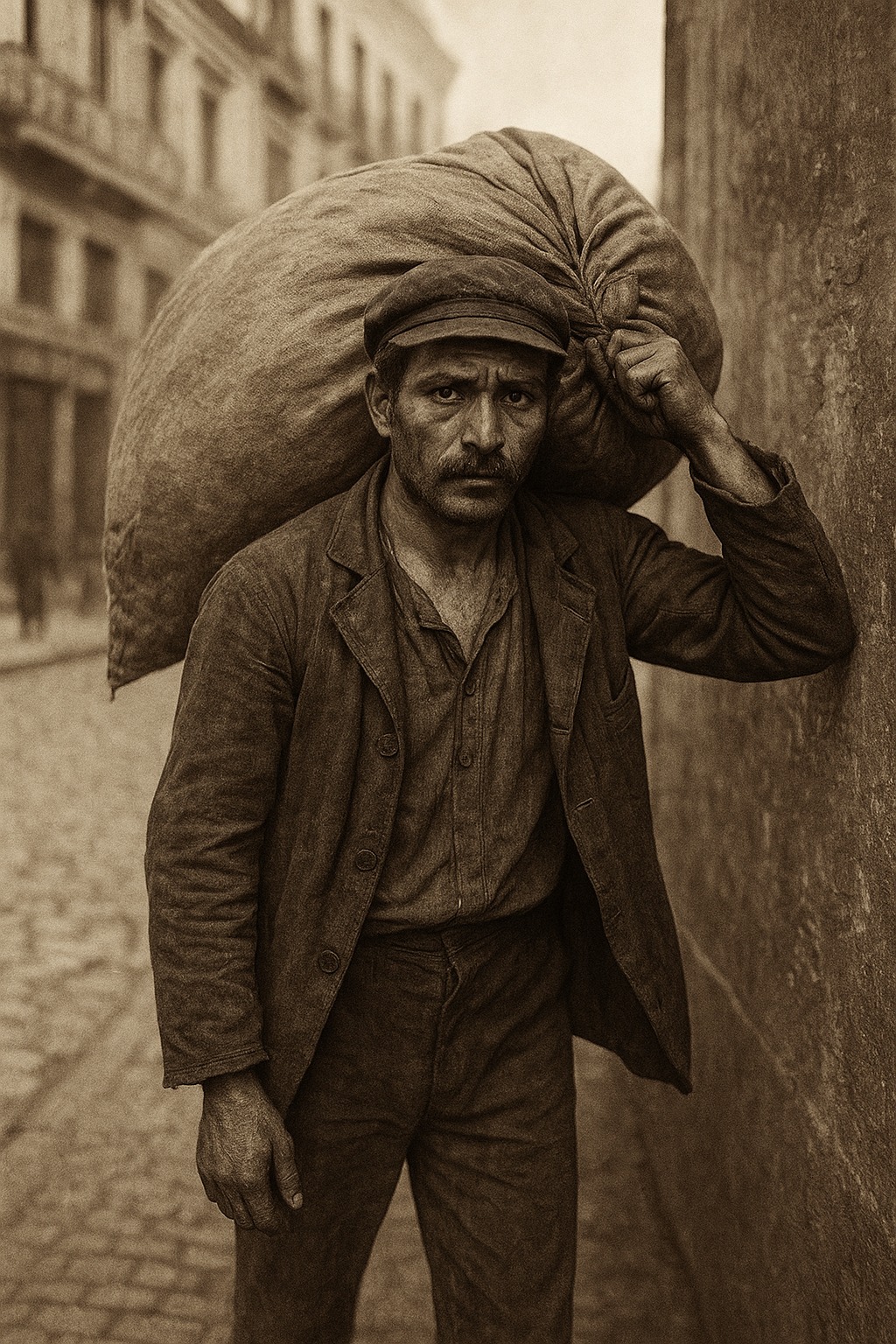

La historia oficial presenta el período 1880-1914 como el momento de gloria nacional. Se lo exhibe como ejemplo de orden, progreso y eficiencia, una postal que sectores dominantes siguen usando para convencer a trabajadores y jóvenes de que hubo un país “mejor” antes de que el pueblo adquiriera derechos. Pero detrás del mito, la realidad fue otra: jornadas de 14 horas, salarios incapaces de cubrir el costo de vida, mortalidad infantil de 150 por mil y conventillos desbordados donde sobrevivían quienes producían la riqueza que solo disfrutaban unos pocos. Ese país “potencia” no lo era para el pueblo, sino para la elite que lo gobernaba.

Los propios informes del Departamento Nacional del Trabajo, creados en 1907, revelan un cuadro de desigualdad estructural. Un obrero textil ganaba entre 1,20 y 1,80 pesos diarios; uno del calzado, entre 1 y 2 pesos. El costo mínimo para sostener una familia superaba los 2,50 pesos. La distancia entre el ingreso y la supervivencia se cubría con endeudamiento o con el ingreso forzado de mujeres y niños al mercado laboral. Hacia 1914, uno de cada seis obreros era menor, una cifra que desmonta la propaganda sobre un país próspero y moderno.

El lugar donde vivía la clase trabajadora también expone la verdadera cara del modelo agroexportador. Más del 30% de la población porteña habitaba conventillos de 3 por 3 metros, sin ventilación, con pasillos atestados y baños compartidos por decenas de familias. En algunos patios del sur de la Ciudad, los inspectores registraron un baño cada 60 o 70 personas. Ese hacinamiento convirtió a la tuberculosis en una pandemia permanente, con más de 3.000 muertes al año, mientras el cólera y otras enfermedades encontraban terreno fértil entre quienes sostenían el “progreso” del país.

El mundo laboral era un territorio sin derechos. Jornadas de 11 a 14 horas, ausencia de vacaciones pagas, licencias o indemnizaciones, y accidentes constantes en frigoríficos, ferrocarriles y obrajes. Quien perdía un brazo, una pierna o la vida, dejaba a su familia abandonada a la caridad. El Estado, en lugar de proteger a los trabajadores, actuaba como garante de los intereses patronales. La Ley de Residencia, sancionada en 1902, permitió deportar a más de 200 obreros extranjeros en menos de diez años, acusados de alterar un “orden” que solo servía a los de arriba. Las huelgas de 1902, 1907 y 1909 terminaron en represión, y la histórica huelga de inquilinos de 1907 —liderada por mujeres— sufrió desalojos violentos para sostener el negocio inmobiliario de las clases acomodadas.

En ese país que algunos quieren presentar como modelo, el pueblo no era sujeto de derechos: era mano de obra reemplazable. Sin organización y sin resistencia, el relato liberal tendría razón. Pero precisamente porque hubo organización —anarquistas, socialistas, sindicalistas revolucionarios, trabajadoras invisibilizadas—, se plantaron las primeras semillas de justicia social en una Argentina que nunca fue neutral ni equitativa. Se luchó por limitar la jornada, prohibir el trabajo infantil, mejorar la higiene laboral, regular alquileres y construir la idea de ciudadanía social que la elite terrateniente jamás quiso conceder.

El contraste es evidente: mientras una minoría se enriquecía exportando carne y cereales, la mayoría vivía en condiciones que hoy se considerarían inaceptables. Esa es la Argentina a la que hoy aspiran volver los mismos sectores que en la actualidad prometen “orden”, “libertad de mercado” y “volver a ser potencia”. No hablan de derechos, hablan de un país donde el trabajador valía menos que la exportación que generaba. No recuerdan las mansiones de Recoleta: esconden los conventillos de La Boca. No mencionan el lujo de la elite: silencian la vida de quienes sostenían la economía con su cuerpo y su tiempo.

Por eso la memoria importa. Porque lo que se disputa no es el pasado, sino el futuro: si volvemos a un país construido para pocos o si seguimos defendiendo una Argentina donde el pueblo tenga derechos, voz y dignidad. La “edad de oro” nunca existió. Lo que existió fue un país partido en dos. Y es ese país al que las elites pretenden regresar. El mismo en el que el pueblo dejaba la vida para que otros vivieran en el privilegio.